#43 Le parole con cui emigriamo

Appunti su una comunità italo-australiana a nord di Melbourne.

A metà febbraio sono arrivata a Fawkner, sobborgo a nord di Melbourne, per passare qualche settimana con un pezzo della mia famiglia materna. Mia zia e mio zio sono nati e cresciuti nel paesello sardo in cui ancora vivono i miei, ma la sete di opportunità lavorative li ha portati in Australia a metà degli anni ‘70.

A Fawkner sono cresciuti i loro figli, miei coetanei: genetica sarda, cultura italiana, abitudini australiane in quel grande melting pot culturale che è l’area di Melbourne. Ora questa parte di famiglia trapiantata down-under è cresciuta e si è ramificata tra Australia, Sicilia e Samoa.

Questo numero di Ojalá raccoglie osservazioni e immagini su alcune delle parole dell’italianità a Melbourne. Ho iniziato a scriverlo con trasporto, ma si stava trasformando in un saggio sull’emigrazione italiana. Chissà: forse quel saggio arriverà, un giorno, ma quel giorno non è certo oggi.

Prometto di non andare (troppo) per le lunghe.

Valentina è nata a Fawkner, è mezza sarda e mezza siciliana, compirà 4 anni tra qualche mese. Mi si piazza davanti sorridente e inizia a cantare una canzone che — a sentire il resto della famiglia — si chiama “Ninna nanna a mamma”. Finisce la prima strofa e poi mi chiede «Come stai?», ma non mi lascia il tempo di rispondere, continua il suo discorso condito di abbondanti sventolate di mani alla maniera italiana.

Non distinguo bene le parole, ma dopo qualche secondo sua madre mi rivela l’arcano: Valentina parla un italiano misto a espressioni in siciliano, la lingua “straniera” che ha assimilato durante le riunioni della sua grande famiglia allargata italo-australiana.

O forse dovrei dire che parla in dialetto italo-australiano?

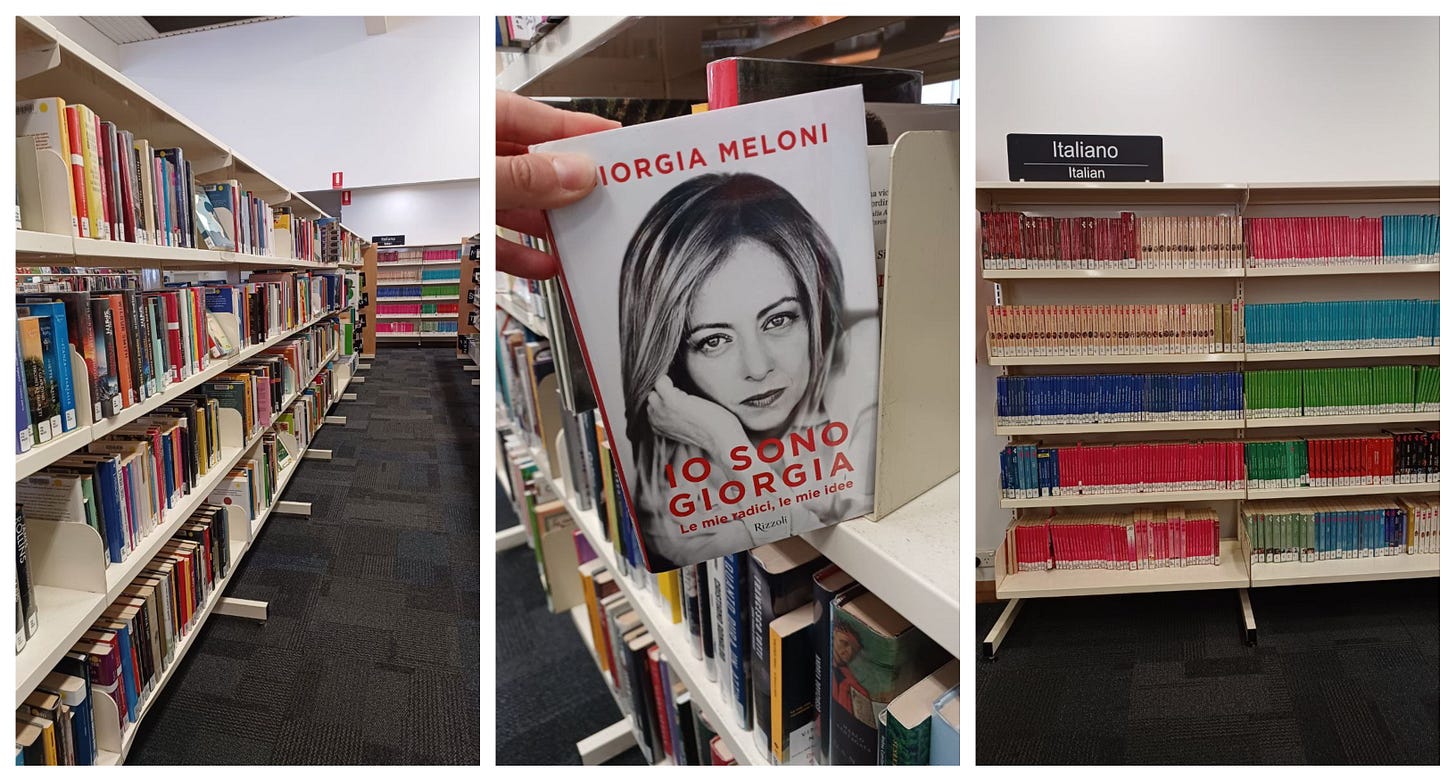

Vado a lavorare alla biblioteca pubblica del quartiere di Coburg e i primi scaffali che incontro all’ingresso sono dedicati ai libri in italiano.

Il catalogo è abbastanza recente, ma dà un’idea dei gusti (o delle idee che si hanno sui gusti?) della comunità italiana di questa zona di Melbourne. Si spazia dai dvd di “Mai dire tv” alla bibliografia di Giorgia Meloni. La zona di libri in italiano più fornita è quella degli Harmony, ordinati per colore. Ok, c’è anche molto altro, non voglio indugiare sul bias di conferma, ma questi sono davvero i primi testi che ho visto sullo scaffale:

Mentre siedo qui a scrivere, dalla zona fotocopiatrice arrivano echi di conversazione in un inglese con accento australiano e incursioni italiane: ciao bella, ha appena detto un signore a una conoscente.

Avevo un’idea sbagliata

L’Australia con cui ho familiarizzato di più la prima volta che sono stata qui, nel 2015, si concentra tra i quartieri a nord di Melbourne: Fawkner, Coburg e Brunswick.

Tra barbecue e feste di compleanno con torte alla panna, ho conosciuto famiglie italiane emigrate qui più di 50 anni fa, figlie della prima e della seconda diaspora italiana in Australia.

Le loro storie erano quanto di più lontano potessi immaginare dall’Australian lifestyle che avevo immaginato prima di arrivare. Nessuno mi parlava di easyliving, di stile di vita rilassato, di viaggi di esplorazione dentro questo sconfinato territorio australiano.

Il comune denominatore delle loro vite e dei loro racconti era il lavoro.

Siamo venuti qui per lavorare, l’Australia ci ha dato questa grande opportunità, e questo abbiamo insegnato ai nostri figli: come lavorare sodo.

Me lo aveva detto Maria, emigrata dall’Abruzzo negli anni ‘60 dopo essersi sposata per procura, mentre il marito la aspettava a Melbourne con un lavoro in tasca e i primi risparmi.

E anche mio zio lo ripete ogni volta che affrontiamo l’argomento: ha lavorato per tutta la vita alla fabbrica della Ford, è riuscito a comprare una casa con giardino (il giardino ben curato è un pezzo importante per dimostrare il proprio status nel sobborgo), l’orticello dietro casa, la macchina grande, tutti i figli sistemati con un buon lavoro, diversi nipoti.

Ha realizzato il sogno migratorio, e ora che è in pensione sogna di tornare in Sardegna.

Manuale di istruzioni per capire la comunità italiana in Australia

Grazie al lavoro dell’associazione australiana ItSoWel (Italian Social Welfare Organisation of Wollongong) ti riassumo un po’ di dati sulle migrazioni italiane in Australia.

La prima ondata migratoria inizia alla fine del XIX secolo con l'arrivo di un gruppo di 50 famiglie (217 persone) dal Veneto, era il 1882.

La migrazione di massa, invece, si fa più forte dall'inizio degli anni Cinquanta e dura fino alla fine degli anni Sessanta. Il picco si raggiunge nel decennio 1951-1961.

Le persone che emigravano arrivavano principalmente da Sicilia, Calabria, Veneto e Campania. La maggior parte di loro parlava il dialetto come prima lingua e l'italiano come seconda. Venivano soprattutto da piccoli centri rurali, da contesti socioeconomici molto vulnerabili, con una bassissima scolarità e una conoscenza dell'inglese scarsa o nulla.

Arrivata in Australia, la maggior parte delle persone migranti trovava lavori blue-collar e ingrossava le fila della classe operaia australiana.

Tante di loro trovavano lavoro nei negozi e nelle attività fondate da altri italiani e finivano così a vivere in aree con una presenza significativa di famiglie italiane.

Secondo le ricerche dell’ItSoWel, questo fatto può spiegare perché oggi molte persone di origine italiana ed età alta abbiano ancora una conoscenza limitata dell'inglese. L'altra ragione è che i flussi migratori dall’Italia si aprirono prima che la conoscenza dell'inglese fosse necessaria per emigrare in Australia.

A partire dagli anni ‘60, invece, erano già più frequenti i corsi di inglese come seconda lingua, ma per molte persone — impegnate a barcamenarsi tra lavoro e famiglia — questi erano comunque poco accessibili.

Se c’è una cosa che si nota subito quando si entra nella comunità italiana a Melbourne, è il legame con l'Italia: un rapporto curato con nostalgia e cresciuto in una visione incrostata nelle pieghe del tempo. Il legame con l’Italia era fondamentale per rimanere a galla, per trovare forza nella cura della propria identità culturale.

Ti confesso che, quando cammino per certe strade del sobborgo, ogni tanto mi sembra di fare un salto indietro nel tempo.

Passeggiando per Coburg e Brunswick non è raro imbattersi nei club italiani, veri e propri centri associativi dedicati alla celebrazione dell’italianità:

I manifesti appesi per strada manifestano un certo hype per l’arrivo dei Ricchi e Poveri:

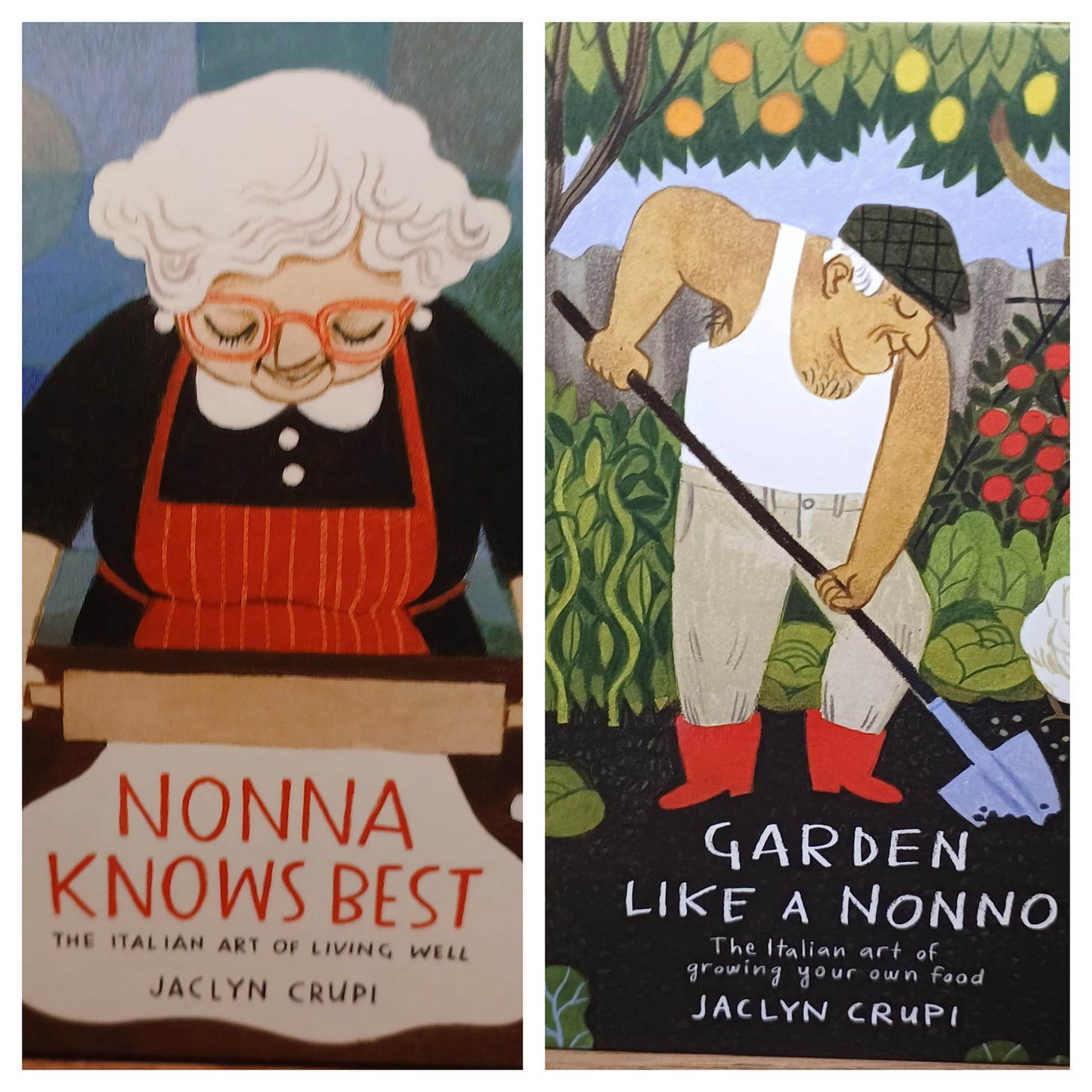

In una centralissima libreria del centro finanziario di Melbourne ho trovato perle come queste:

E a proposito di nonna e nonno

Dopo inglesi e irlandesi, le persone italiane di età alta sono il gruppo più numeroso di residenti in Australia nate all'estero. Viste le difficoltà con l’inglese, molte di loro si sono affidate alle generazioni più giovani per le incombenze burocratiche o per prendersi cura della loro salute.

Per questo esistono ancora pamphlet dedicati a chi lavora nei servizi assistenziali, pensati per istruire il personale su come gestire una clientela italiana.

Per esempio, questo manualetto descrive il profilo dei pazienti italo-australiani e analizza la cultura italiana dal punto di vista linguistico ma anche dei comportamenti più comuni, delle superstizioni (sì, si parla anche di malocchio), e del legame con il cibo e la famiglia.

Leggendolo ho provato diversi moti di tenerezza. Sembra un compendio di cliché sull’italianità, eppure è una realtà ancora viva e presente ed è giusto che chi lavora in un contesto multiculturale ne tenga conto.

Che effetto ti fa leggere un moderno manuale di istruzioni che insegna ad avere a che fare con gli italiani? A me ha fatto pensare molto.

Nonna in tv

Anche la produzione mediatica australiana tiene in grossa considerazione la presenza (e il potere d’acquisto) della comunità italiana.

Questo è uno spot della catena di grandi magazzini Target che sta andando in onda in tv in queste settimane:

Nonna tested, a prova di nonna, dicono.

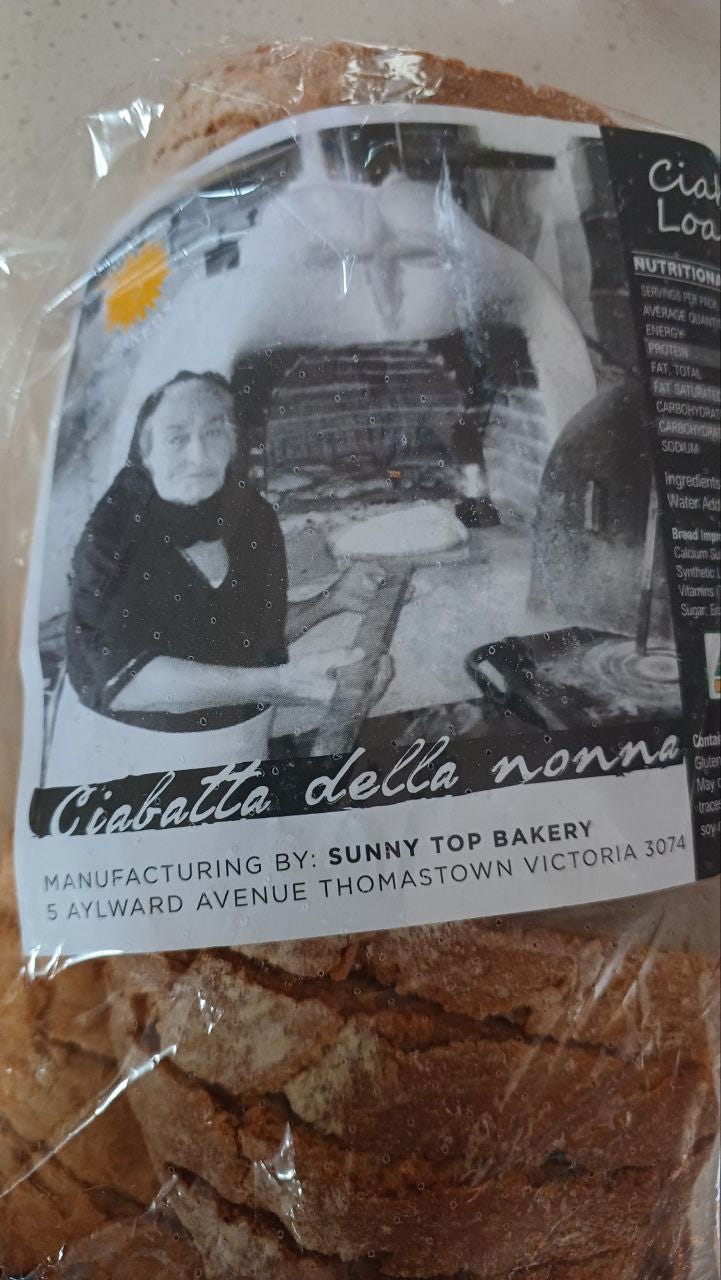

La parola nonna è ormai parte del lessico australiano. Te ne accorgi anche al supermercato, dove la correlazione tra nonna e cibi “genuini e autentici” non ha nulla da invidiare a quella che propaghiamo anche in Italia:

Altre letture (e giri virtuali) che ti consiglio

Se vieni a Melbourne, ti consiglio con tutto il cuore di visitare il Museo dell’Immigrazione dedicato alle diaspore internazionali che avevano la regione di Victoria come destinazione.

Se non hai in programma viaggi down-under, puoi rimediare con il tour online del Virtual Museum of Italian Immigration in the Illawarra, che si concentra sulla diaspora italiana nella regione intorno a Sidney.

Le due principali associazioni per le persone delle comunità italiane in Australia sono il Co.As.It. Sidney e il Co.As.It. Melbourne. Nei loro siti trovi molte risorse, documenti e collezioni iconografiche sulle comunità diasporiche italiane.

When food is the only narrative we consume. L’illustratrice Angie Kang riflette sulla sua esperienza di figlia della diaspora cinese:

«Non voglio togliere importanza al cibo come parte della narrazione di una cultura. Cibo e lingua sono due forme di intimità che si uniscono nella stessa bocca, e il primo potrebbe essere un'opzione più accessibile per alcune persone. La lingua e l'arte richiedono tempo per essere comprese, mentre il cibo può essere mangiato stasera stesso.»Chi parte e chi resta: le migrazioni e “noi”: una breve ma potente riflessione di Carla Panico su Dinamo Press.

Per questo lunedì ho finito.

Vuoi lasciarmi un'opinione, una richiesta di contenuti futuri o di collaborazione? Scrivimi senza problemi, ti basta rispondere a questa email.

Se cerchi un corso online su come praticare lo UX Writing con prospettiva di genere, trovi il mio su Caipiroska Lab.

Per affrontare in modo trasversale e completo il tema dei linguaggi inclusivi e accessibili, puoi iniziare leggendo Scrivi e lascia vivere.

A presto,

Alice