#91 Quando radicale è un complimento

Radicata, radicale, idealista. Me lo puoi dire, ne sono orgogliosa.

In questo episodio:

Quando la vita me sobrepasa ho imparato a cambiare tema.

Ti hanno mai detto che sei troppo radicale?

Radicale: una definizione antica, vitale.

Di attivismi, movimenti, Sistema: Let this radicalize di Kelly Hayes e Mariame Kaba; Rompere il gioco di Fabrizio Acanfora.

Altre iniziative e letture per coltivare l’attivismo e il rimestío collettivo.

(Nota che aggiungo dopo la pubblicazione: naturalmente non sto parlando dell’aggettivo radicale associato al movimento femminista in senso transescludente, ma a una radicalità inclusiva, che si nutre di giustizia, cura e diritti per chiunque.)

Questo è uno di quegli episodi di Ojalá che io chiamo “di backup”. Per capire in che senso lo dico ti devo spiegare parte del processo creativo che sta dietro questa newsletter.

Funziona così: quando scrivo un nuovo episodio di Ojalá decido di tirare un filo lasciato a penzoloni dopo un fatto, una lettura o un ciclo di riflessioni che hanno impregnato in modo significativo le mie giornate.

Lascio insomma la priorità all’ispirazione settimanale, e poi attingo dalla mia nutrita lista di segnalibri e appunti per corredare i miei pensieri con fonti interessanti da condividere.

Molte di queste fonti stanno comparendo, giorno dopo giorno, negli scaffali della biblioteca digitale di Ojalá, aperta a tutte le persone che la sostengono con un abbonamento. Se è la prima volta che ne senti parlare, ho spiegato tutto qui:

Se invece vagavi ancora nell’incertezza, forse oggi può essere il giorno giusto per iniziare a sostenere il mio lavoro?

Ci sono settimane in cui siedo alla scrivania e quel filo scorre via liscio, anche quando il tema portante non è dei più allegri. Ce ne sono altre, come oggi, in cui l’argomento che avevo in mente me sobrepasa, come si dice in spagnolo, risulta al di sopra delle mie energie.

Questa settimana, per esempio, complice un messaggio molto freddo ricevuto via Slack, avevo già abbozzato un episodio su un certo linguaggio delle aziende tech che gestiscono persone da remoto. Ma preferisco rimandarlo.

Mi sento sopraffatta dalla quantità di notizie dal mondo, cambi di scenario e pensieri sul futuro collettivo che si allineano all’orizzonte; stamattina sento che non è il caso di indugiare in questo latente pessimismo.

È il momento di passare al backup e seguo la scia di un episodio della scorsa estate in cui ti dicevo non è ancora tutto qui, in senso positivo eh:

Sono andata a scartabellare il mio Notion alla pagina “idee positive da usare per Ojalá quando la vita me sobrepasa” e questo è il risultato.

Ti hanno mai detto che sei “troppo radicale”?

A me sì, uff, un sacco di volte; non ricordo la prima volta, sono passati troppi anni, ma ho ben presente l’ultima. La maggior parte delle volte la mia reazione è molto in linea con quella delle persone intervistate in questo video:

Essere idealista o radicale su certi temi per me è un complimento.

E con gli anni sento sempre più forte una vaga sensazione di rammarico e distanza quando sento invocare l’equilibrio, l’equidistanza o la morigeratezza di fronte alle macroscopiche ingiustizie del mondo che abitiamo.

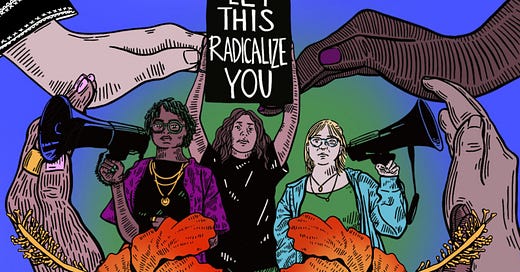

Da poco ho iniziato a leggere Let this radicalize you (ed. Haymarket Books) di Kelly Hayes e Mariame Kaba, un saggio che mi fa sentire ancora più solida in questa posizione.

Hayes e Kaba sono due voci importanti del pensiero radicale contemporaneo: il loro discorso si concentra sulla riforma e l’abolizionismo del sistema carcerario, sulla costruzione di comunità sicure senza repressione statale e la trasformazione delle relazioni sociali attraverso la cura, la solidarietà e la lotta collettiva.

Già nella prefazione del libro, scritta da Maya Schenwar, ho trovato un passaggio che ho subito appuntato nel mio Notion:

When we consider the origin of the word “radical” in relation to “roots,” let’s not forget what roots do: they make life possible.

“Radical,” in its historical definition, is synonymous with “vital”—“designating the humour or moisture once thought to be present in all living organisms as a necessary condition of their vitality.”

I think that in a world facing ever more-urgent existential threats, growing more radical—going deeper politically, becoming more courageous in both our dreams and our daily practices—will indeed be a necessary condition for life on Earth.

Dice Schenwar, quando pensiamo all'origine della parola “radicale” e la colleghiamo alle “radici”, non dobbiamo dimenticarci di cosa fanno le radici: rendono la vita possibile.

La definizione storica di cui lei parla è quella dell’Oxford English Dictionary: radicale come sinonimo di vitale.

Nella medicina antica, soprattutto quella ippocratica-galenica, si parlava di "umore radicale" (radical humour o radical moisture) come di una sostanza fondamentale che teneva in vita il corpo. Era uno dei quattro umori innati dell’essere umano, destinato a consumarsi con l’età. Da qui anche l’idea di "radicale" come qualcosa che riguarda l’origine, la radice stessa della vita.

Ti traduco l’ultima frase della sua citazione:

Penso che in un mondo che si trova ad affrontare minacce esistenziali sempre più urgenti, diventare più radicali — andare più a fondo politicamente, affrontare con coraggio sia i nostri sogni che le nostre pratiche quotidiane — sarà davvero una condizione necessaria per la vita sulla Terra.

Attivarsi e movimentare

Nelle prime pagine del libro, Kelly Hayes e Mariame Kaba spiegano di aver scritto Let this radicalize you per tutte le persone che fanno attivismo (activists) e/o animano movimenti (organizers) mettendo insieme competenze politiche, pedagogiche e relazionali. Traduco da pagina 35:

L'attivismo comprende tutti i modi in cui ci spendiamo per la giustizia sociale. Può assumere tantissime forme, a seconda delle competenze, degli interessi e delle capacità di una persona.

È attivista chi conduce ricerche, cura campagne, raccoglie fondi, partecipa regolarmente a marce o riunioni, oppure esercita un'abilità da casa propria, come la creazione artistica, al servizio di una causa o di una campagna che sostiene. L'attivismo si può fare anche in autonomia, e in quel caso si rende conto solo a sé stessi. Chi fa attivismo ha un ruolo essenziale, indipendentemente dal fatto che poi diventi anche organizer.

La movimentazione, invece, è un insieme di pratiche più specifiche. Richiede di coltivare una serie di abilità, come la costruzione di relazioni intenzionali e l'analisi delle strutture di potere.Mentre ci preparavamo a scrivere questo libro, la storica e organizer Barbara Ransby ci ha detto:

«Esistono persone che sono già in movimento, per esempio quelle che vanno alle manifestazioni, ai raduni, alle veglie o che sostengono o scrivono o esprimono la loro solidarietà a un movimento in molti modi diversi; ma queste non sono necessariamente le stesse persone che, in modo strategico e metodico, cercano di muovere le altre tramite campagne o animando movimenti.

[…] Sono organizer, ci ha poi detto Ransby, le persone che cercano di smuovere altre persone, [e] di creare un movimento collettivo in modo molto consapevole, deliberato e strategico, informato da un programma di cambiamento sociale più ampio.»

Fino a poco fa avrei annuito senza se e senza ma di fronte a queste righe. Mi riconoscevo molto nella definizione di attivismo stilata da Hayes e Kaba, potendo definire con precisione il mio attivismo e i momenti in cui sono passata anche dal lato organizer.

Poi però ho iniziato a leggere Rompere il gioco, il nuovo libro, fresco di pubblicazione, di Fabrizio Acanfora edito da

(che ringrazio moltissimo per avermelo mandato in anteprima), e le parole del mio personale vocabolario attivista hanno fatto scintille, felici di non accontentarsi più della visione binaria “attivismo vs. disimpegno”.Scrive Acanfora a pagina 24:

Quando pensiamo all’attivismo probabilmente avremo in mente figure di chiara fama come Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Dolores Huerta o Simone de Beauvoir, ma oltre l’immagine romanticizzata che ci arriva da personaggi come questi dovremmo avere chiaro che l’attivismo non necessariamente è attuato per reclamare maggiori diritti e giustizia sociale. La definizione che maggiormente trovo appropriata della parola ‘attivismo’ è quella del dizionario Merriam-Webster, e che tradotta in italiano suona così: “una dottrina o pratica che enfatizza un’azione diretta e vigorosa, specialmente a sostegno o in opposizione a una delle parti di una questione controversa”.

Su questa linea, Acanfora parla delle tre grandi aree in cui si può categorizzare l’attivismo. Ognuna di esse si lega strettamente al modo in cui ci muoviamo nel Sistema [capitalistico e neoliberista] in cui viviamo:

L’attivismo prosistema, cioè le forme di attivismo che si dicono portatrici di un cambiamento ma che opera in realtà a favore degli interessi economici e politici del Sistema.

L’attivismo antisistema, quello delle grandi battaglie per i diritti civili che sfida direttamente il potere (lo stesso che oggi — marzo 2025 — può farti finire incarcerata o espulsa da un “Paese democratico” anche solo per esprimere solidarietà con le vittime del genocidio in Palestina, l’asticella è sempre più bassa).

L’attivismo nel Sistema, quello che Acanfora vede svilupparsi dentro le piattaforme social, dove «i suoi rappresentanti più in vista, pur battendosi per diritti civili e cause sociali, sono inglobati nei meccanismi della performatività e del ‘personal branding’.»

Quando nasce e si sviluppa limitandosi alla presenza di un individuo sulle reti sociali, l’attivismo è spesso inconsapevole strumento del Sistema che pretende di combattere, finendo paradossalmente per rafforzarlo. Il problema è che, per una questione di coerenza, non possiamo pensare di sfidare un sistema con i mezzi che esso stesso ci mette a disposizione. […] E così, nella sua forma più pervasiva, il capitalismo neoliberista che mercifica ogni cosa, dai diritti basilari ai servizi, dalle libertà alle identità, mercifica anche il dissenso attraverso quello che potremmo definire l’industria dell’attivismo.

— Estratto da pagina 26

Nonostante di primo acchito possa sembrare il contrario, visto la pervasività che le piattaforme hanno nelle nostre vite e l’apparente difficoltà di uscire dal Sistema, a me questa visione genera una grande boccata di ottimismo.

Perché riconoscere il Sistema, capirne i meccanismi, riconoscere le emozioni che ci genera e il modo in cui distanziarcene, aiuta a volgere lo sguardo verso le forme di dissidenza e resistenza collettive. Quelle che non performano per cercare consenso fine a sé stesso ma per cambiare davvero le cose.

Da leggere e scoprire ✨

Collettivo Espulse è formato da giornaliste, scrittrici, fotografe, videomaker e attiviste che indagano sul problema delle molestie sessuali e degli abusi di potere nel mondo del giornalismo italiano. È lo stesso che qualche mese fa ha pubblicato per IRPI Media l’indagine Voi con queste gonnelline mi provocate.

Per continuare il loro lavoro, queste professioniste hanno lanciato una raccolta fondi: qui puoi finanziare l’inchiesta sulle molestie sessuali e le discriminazioni di genere che impediscono alle giornaliste di raccontare il mondo e le altre donne.Dopo che lo scorso numero di Ojalá dedicato alle mestruazioni ha raggiunto molte persone e sollevato il bisogno di parlarne insieme, facciamo fluire la conversazione. È il motto di Let’s get the conversation flowing, un’iniziativa dell’agenzia Nice and Serious e dell’associzione Bloody Good Period per continuare a parlare di mestruazioni: una raccolta di domande e risposte tra persone vere, come la conversazione aperta e sincera che avresti sempre voluto avere con le persone di cui ti fidi.

Se ancora non ti capaciti del perché lo spettro del fantomatico gender continui ad aleggiare sulle nostre teste, questo articolo di Sara R. Farris per Jacobin Italia può darti una pista: partendo dall’ultimo lavoro di Judith Butler ecco spiegata questa «fantasia sovradeterminata dalle paure del contesto geo-politico e sociale».

Aprile è il mese della celebrazione collettiva della storia del movimento LGBTQIA+: nel sito di LGBT+ History Month Italia trovi tante belle risorse in italiano per saperne di più e, se vorrai, organizzare un evento.

È vero che le persone giovani non sanno niente di sessualità? La Brigata Prevenzione, la freschissima iniziativa di Brescia Checkpoint con il supporto dell’International AIDS Society, nasce per cambiare questa narrazione: si tratta di un corso online gratuito per persone sotto i 26 anni interessate a promuovere il benessere sessuale e la prevenzione combinata HIV/IST nelle loro comunità, digitali o dal vivo. Le iscrizioni sono aperte fino all’8 aprile.

Ti piace scoprire campagne di marketing, iniziative e letture originali che parlano di nuove parole, inclusione e accessibilità digitale? Ojalá è nata per questo:

Come suonerebbe questo episodio di Ojalá?

Tutta la musica che consiglio su Ojalá atterra su questa playlist collaborativa su Spotify. Che canzone assoceresti a questo episodio? Scrivimelo via email o nei commenti di Substack. 🎶

Per questa settimana chiudo qui.

Vuoi scrivermi cosa ne pensi di questa newsletter, propormi una collaborazione o semplicemente mandarmi un saluto?

Rispondi a questa email o scrivimi su ojala [at] aliceorru.me 📧

Sono Alice Orrù, sarda emigrata a Barcellona nel 2012.

Fiera della sua residenza, la mia newsletter contiene incursioni di vita catalana e tanta, tanta salsa brava. 🍟

Grazie per aver letto fino a qui. 💙

Alice

Grazie di aver citato il nostro corso :D

Alice ti prego, hai davvero una pagina intitolata “idee positive da usare per quando la vita me sobrepasa”? Ti rubo l'idea immantinente, perché la vita mi sta sobrepasando parecchio! Anche a me han sempre detto che sono troppo "intense". A 40 anni e tre figli, la differenza è che non posso sempre agire subito su certi impulsi, come avrei fatto da più giovane, ma so agire meglio, con più preparazione e più cognizione di causa.