#98 Ho votato

Ti scrivo dal futuro delle persone iscritte all'A.I.R.E. che in queste ore stanno già votando per il referendum dell'8 e 9 giugno.

L’ultimo numero di Ojalá cercava di smontare l’illusione dello spazio neutro, ma anche quella che esista una “norma” visibilmente riconoscibile. La penultima, invece, parlava di cittadinanza finanziaria per provare a rispondere al “cosa possiamo fare” di fronte al genocidio del popolo palestinese.

In questo episodio:

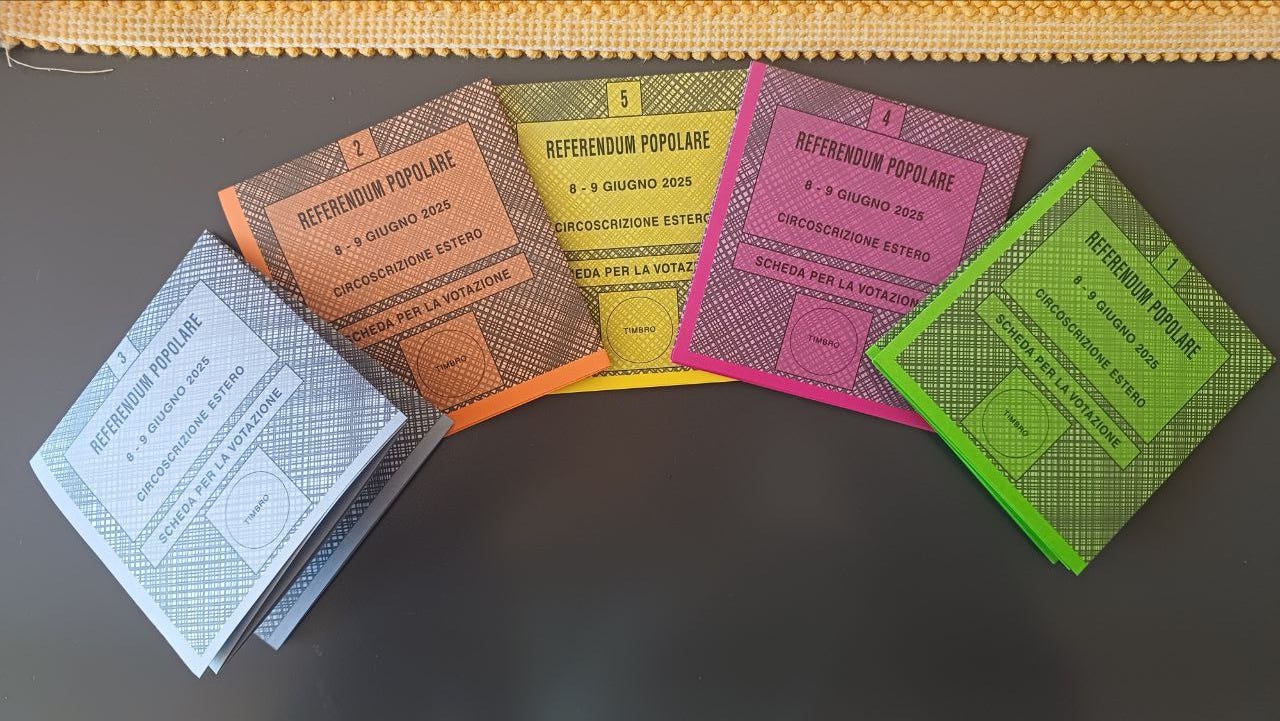

Le schede del referendum sono arrivate nel Maresme e ho votato.

Il legalese nelle nostre schede di voto, ce ne libereremo mai?

Qualche fonte utile per approfondire il significato dei quesiti referendari.

Riflessioni migranti quando voti nel tuo Paese d’origine ma non in quello dove hai scelto di vivere.

La lingua che fa da vettore del senso di appartenenza: un libro consigliato nella newsletter Sudestada.

Giovedì scorso ho votato per il referendum abrogativo a cui tu, spero, parteciperai l’8 e 9 giugno (se sei persona fuorisede o impossibilitata a votare per altri motivi, hai tutta la mia solidarietà).

Questo è il terzo referendum a cui voto da quando sono emigrata in Spagna nel 2012.

Dopo qualche giorno di trepidazione condivisa con molte altre persone iscritte all’Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (in amicizia, A.I.R.E.), le schede elettorali sono arrivate anche qui nel Maresme.

Il primo sollievo è stato verificare che la busta in cui erano contenute le schede non riporta più anche il cognome del mio compagno, ma solo il mio.

(L’indignazione che mi prese quando nel 2019 ricevetti per la prima volta la busta indirizzata a “Alice Orrù in G…”, senza che avessi mai chiesto la modifica anagrafica, non te la so spiegare.)

Quest’anno, l’arrivo delle schede è coinciso con la permanenza in casa della nipote del mio compagno, ventiduenne messicana con una conoscenza base dell’italiano. Ci siamo cimentate nella lettura dei quesiti e il risultato è stato naturalmente esilarante.

Lei li leggeva a voce alta mentre io caricavo la lavastoviglie in cucina: non ci ho capito niente. Sono tornata da lei e mi ci sono messa più d’impegno; è andata un po’ meglio, più che altro perché la descrizione che precede il quesito aiuta perlomeno a capire di che caspita si parla.

Il quesito sulla cittadinanza, per esempio, secondo me è il più chiaro:

Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana.

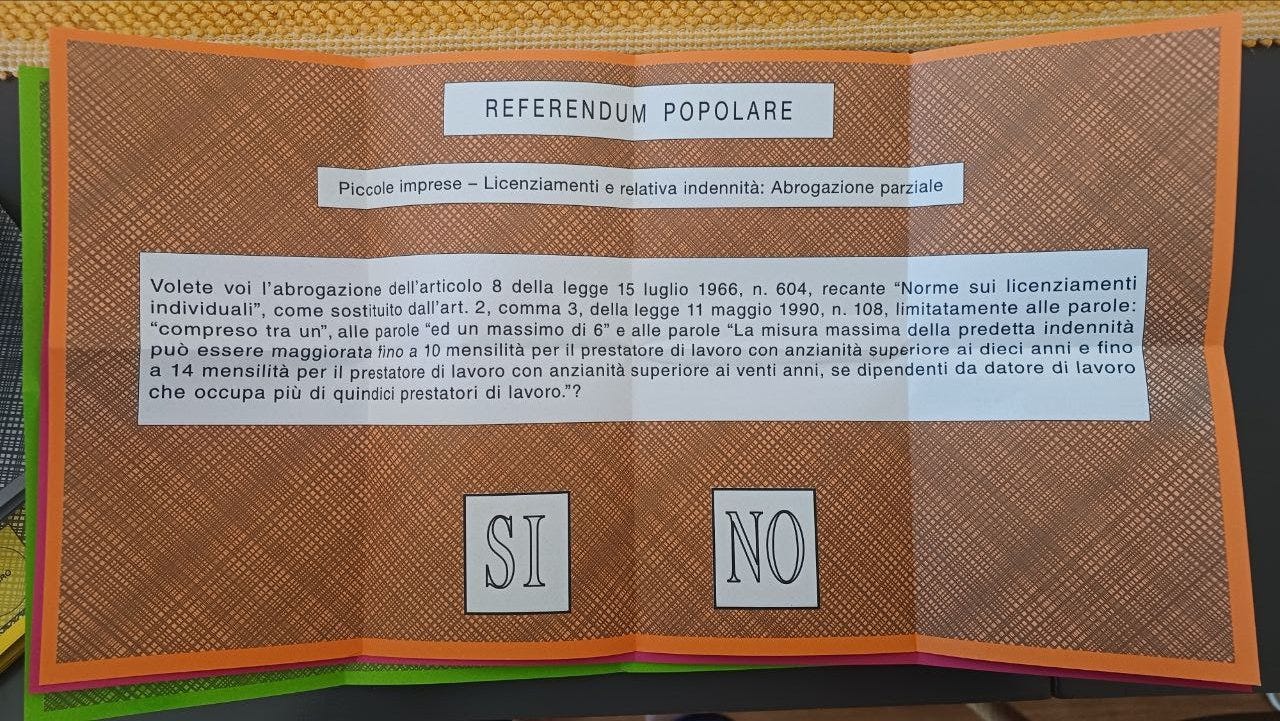

Quello su licenziamenti e indennità nelle piccole imprese si ferma a una sorta di titolo. Sarebbe stato meglio avere qualche spiegazione in più: cosa implica l’abrogazione parziale dei pezzi di articolo 8 citato sotto?

Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale.

Non ho fotografato gli altri tre quesiti, ma li trovi sul sito del Ministero dell’Interno. A parte la scheda gialla rosso rubino1 con il quesito numero 4, gli altri seguono lo stesso principio: un titolo, ma nessuna spiegazione più discorsiva.

In passato è andata pure peggio, per esempio con il referendum costituzionale del 2020, dove la scheda riportava solamente il quesito.

Mi viene in mente il capitolo sul linguaggio giuridico che avevamo inserito in Scrivi e lascia vivere:

La sfida per l’inclusività della comunicazione giuridica non si vince solo con un richiamo alla semplificazione del linguaggio, anche se «la cura delle parole è un esercizio di democrazia» (Gustavo Zagrebelsky).

[…]

Giancarlo De Cataldo propone due requisiti che dovrebbero essere il faro nella scrittura (mutuati dalla scrittura creativa): chiarezza e sintesi.

[…]

In ambito legale, chiarezza significa scrivere testi che non fanno selezione tra chi li legge ma che includono quante più persone possibile. Sintesi è scrivere testi che rispettino la funzione di conoscenza con la massima economicità dei messi.

— pag. 161

Se non hai ancora approfondito il senso dei quesiti su cui dovremmo votare tra due settimane, puoi iniziare da questo post di Apical:

L’articolo di Ornella Torresani per Apical che descrive i quesiti del referendum e il loro significato è un ottimo modo per chiarirti le idee.

Mentre pranzo con la mia amica Irene ci chiediamo — per l’ennesima volta nelle nostre vite migranti — cosa vuol dire essere italiane quando in Italia non ci vivi (né vuoi vivere) più.

Perché continuiamo a fremere per votare? Ad avere una voce su scelte politiche che nel concreto avranno poco impatto sulle nostre vite in Spagna?

Come si viene a patti con il tuo pensiero politico che cambia forma, quando inizi a bagnarti anche nella politica del Paese che ti ha accolta?

Quanto ci vuole a trovare le parole per descrivere il territorio liminale che calpestiamo in continuazione, quello dove l’origine italiana sfuma nello status di emigrate in Spagna?

Che senso diamo alla nostra voce politica, quella che non è equiparata alle voci italiane residenti ma non è nemmeno inclusa tra le spagnole votanti?

Perché il punto è anche questo: io, come tutte le persone italiane residenti in Spagna della mia cerchia, non ho ancora scelto di prendere la cittadinanza spagnola.

Al momento optare per la nuova cittadinanza significherebbe rinunciare al passaporto italiano: la Spagna, infatti, non ha un accordo bilaterale con l’Italia per la doppia cittadinanza.

È bizzarro, almeno dal mio punto di vista di persona con scarse competenze in materia legale: perché l’Italia, in realtà, permette la doppia cittadinanza. Ciò significa che, dal punto di vista italiano, potrei diventare legalmente e contemporaneamente spagnola e italiana; ma la Spagna non mi riconoscerebbe questo doppio status, lasciandomi in un limbo che preferisco non esplorare (soprattutto dal punto di vista fiscale).

Non avere la cittadinanza spagnola, dopo tredici anni di residenza qui, ha diverse implicazioni, ma quella che mi pesa di più è l’impossibilità di votare: né alle elezioni nazionali, né a quelle regionali. È un’assenza che sento, soprattutto perché qui pago un mutuo, ho la mia attività con Partita IVA, mi riconosco in un orizzonte politico più progressista e vicino al mio sentire. Sentirsi parte, ma non poter scegliere chi decide, è una frizione che faccio difficoltà a ignorare.

Se anche tu risiedi fuori dall’Italia, come affronti il tema della doppia cittadinanza? Se ti va di dirmelo, puoi rispondere a questa email oppure usare il campo commenti su Substack:

Dopo Posta aerea, ho in cantiere un altro numero di Ojalá dedicato all’identità migrante e alle parole che la definiscono. Per il momento, invece, ti lascio questo brano dall’ultimo meraviglioso numero di

:Io devo per forza appartenere a qualcosa, ne ho bisogno, e sono convinta che Rocío, pronunciato stavolta con la lingua tra i denti, mi stia dando una nuova possibilità. Una nuova vita. E allora imparo un nuovo vocabolario. Dico ¡hala!, ¡qué guay!, majo, estoy flipando. Mi sento strana, però. Mi sembra di indossare una maschera, la lingua sbatte tra i denti come se la stessi tradendo.

Come dice Claudia Apablaza in questo stranissimo libro che ha scritto, tra saggio e autofiction, «mi comporto come colonizzatrice di me stessa».

Quale prezzo siamo disposti a pagare, cosa siamo disposti a perdere pur di non sentirci più stranieri? Mi sono chiesta dopo aver letto Storia della mia lingua.

— leggi il resto su Storia de nuestra lingua.

Letture per continuare a esplorare

A proposito della complessità dei quesiti su cui dobbiamo esprimerci con il referendum: questo (complesso, lo riconosco) articolo di Vita mette in evidenza le implicazioni inattese per le persone lavoratrici disabili se vincesse il sí al primo quesito, quello per abrogare uno dei decreti del Jobs Act. L’ho trovato su segnalazione della giornalista

.Il quesito sul diritto di cittadinanza che voteremo tra pochi giorni è importante, ma è bene ricordare che si tratta di una facilitazione, non certo di una soluzione. Questo carosello Instagram del comitato Referendum Cittadinanza spiega bene perché le pratiche per chiedere la cittadinanza in Italia assomigliano molto al gioco dell’oca. E no, i 10 anni previsti non sono mai davvero 10 (così come non lo saranno i 5 anni, se vincerà il sì).

Mentre scrivevo questo numero di Ojalá, mi è tornata in mente la campagna dello scorso anno del Parlamento Europeo, Use your vote. Or others will decide for you. Il cortometraggio ha come protagoniste alcune persone di età alta e di diversi Paesi europei che raccontano, attingendo ai loro ricordi di giovinezza, cosa rappresenta per loro l’esercizio del voto.

⏸️ Se apprezzi il mio lavoro e leggi con interesse Ojalá, hai mai pensato di sostenerla economicamente? Con 40 euro sostieni questo progetto per dodici mesi: in cambio hai accesso all’archivio completo degli episodi e alla mia biblioteca digitale con le risorse che alimentano questo progetto.

Come suonerebbe questo episodio di Ojalá?

Tutta la musica che consiglio su Ojalá atterra su questa playlist collaborativa su Spotify. Che canzone assoceresti a questo episodio? Scrivimelo via email o nei commenti di Substack. 🎶

Per questa settimana chiudo qui.

Vuoi scrivermi cosa ne pensi di questa newsletter, propormi una collaborazione o semplicemente mandarmi un saluto?

Rispondi a questa email o scrivimi su ojala [at] aliceorru.me 📧

Sono Alice Orrù, sarda emigrata a Barcellona nel 2012.

Fiera della sua residenza, la mia newsletter contiene incursioni di vita catalana e tanta, tanta salsa brava. 🍟

Se ormai conosci Ojalá e apprezzi il mio lavoro, dai un’occhiata al piano a pagamento: con 40 euro sostieni questo progetto per un anno intero e hai accesso a tutte le risorse originali, passate e presenti, che condivido.

Grazie per aver letto fino a qui. 💙

Alice

Nella versione originale mandata via email questa mattina avevo erroneamente scritto “scheda gialla”.

Continuo a rimandare il mio commento perché non saprei neanche da dove partire, a rispondere alla tua domanda su come mi sento riguardo alla doppia cittadinanza! La cittadinanza per me è proprio il tema del 2025, tra il referendum e la mia idoneità a diventare cittadina statunitense nei prossimi mesi. Ho addirittura letto un libro che si chiama “Cittadinanza”, per darti l’idea 😂 questo libro mi ha fatto capire che la componente identitaria che io ho sempre associato alla cittadinanza in realtà è prerogativa e privilegio di una persona come me, che non ha bisogno della cittadinanza americana per aumentare la qualità della sua vita. La cittadinanza è in realtà innanzitutto uno strumento politico, di controllo delle masse (esempio italiano docet). Io posso permettermi di indugiare sulla cittadinanza americana in una maniera che tante altre persone invece non possono. Ho deciso di continuare a indugiare. Non ho voglia di farla quest’anno, non tanto per Trump, ma perché non riesco a liberarmi della forte componente identitaria. Pur potendo avere la doppia cittadinanza, mi sembra comunque di compiere un salto più lungo, da un punto di vista identitario, di quello che sono pronta a fare ora. Sono sicura che in futuro mi sentirò pronta e il momento arriverà.

Pazzesco che la Spagna e l’Italia non abbiano un accordo bilaterale. Mi sembra quel tipo di cosa che potrebbe essere controllata a livello comunitario, i.e. tutti gli Stati membri dell’Unione per legge consentono la doppia cittadinanza reciproca.

Ciao Alice. Sai già come la penso su un po' di punti ma è bello condividere :) una volta il Consolato di Bruxelles si è permesso di mandarmi una busta indirizzata a me aggiungendo il cognome di mio marito. Ma chi ve lo ha chiesto? A 'sto giro però no. Almeno questo.

Io ho preso la cittadinanza belga per poter votare, è davvero l'unico grosso motivo che mi ha spinta. Ma ho potuto mantenere quella italiana. Questa roba degli accordi bilaterali mi manda fuori di testa. Poi sento tutto un moto ribelle contro confini e carte di identità e regole, ma forse questo è il tema per un'altra puntata lol.